なぜアメリカでコンピュータとネットワークが発達したのだろう(43) P・ドイチュ氏

- 2020年12月8日

- HirofumiAbe

▼ドイチュさんは大学1年のときからタイムシェアリングシステムの開発に参加、Project GENIEのメンバーになりランプソンさんやサッカーさんと行動を共にする。学生の時から一流のソフト開発者。30代から40代にかけてP …

なぜアメリカでコンピュータとネットワークが発達したのだろう(42) F・コルバト氏

- 2020年12月8日

- HirofumiAbe

▼コルバト氏はMITの院生時代にWhirlwindコンピュータで物理計算のエキスパートになって以来、ProjectMACのタイムシェアリングシステムCTSSやその進化版Multicsの開発を進めた現場の棟梁。 ▼UNIX …

なぜアメリカでコンピュータとネットワークが発達したのだろう(41) B・ランプソン氏

- 2020年12月7日

- HirofumiAbe

▼今回の答えは、コンピュータに関わるハード、ソフト、ネットワークの全てに関与できるコンピュータ科学者がふさわしい時と場と仲間を得たから。49才のとき(1992年)にチューリング賞を受賞している。受賞理由でそう言っている。 …

なぜアメリカでコンピュータとネットワークが発達したのだろう(40) C・サッカー氏(後編)

- 2020年12月5日

- HirofumiAbe

▼サッカーさんの後編のポイントは、1973年にパロアルト研究所で生まれたAltoに集約される。 ▼そしてサッカーさんはエンジニアとして、ムーアの法則に従ってICの高性能化と低価格化が進むのを見越してEd McCreigh …

なぜアメリカでコンピュータとネットワークが発達したのだろう(39) C・サッカー氏(前編)

- 2020年12月5日

- HirofumiAbe

▼サッカーさんは子供の時からエンジニアになりたかった人。大学で用意されていたコンピュータがなかなか使いづらかった経験をしていた。そんな人がタイムシェアリングの技術に出会い、さらに個人用のパソコン作りに挑戦するタイミングに …

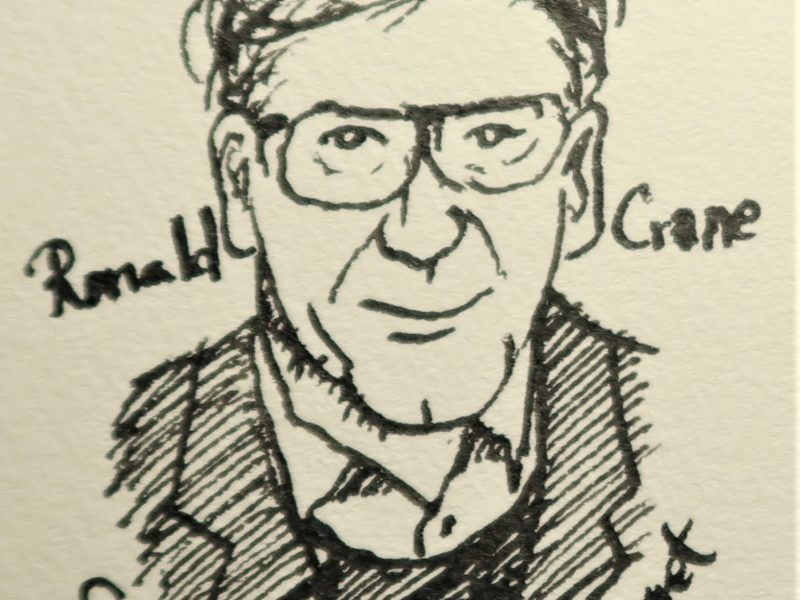

なぜアメリカでコンピュータとネットワークが発達したのだろう(38) R・クレーン氏

- 2020年12月3日

- HirofumiAbe

▼V・サーフさん(7月17日)やメトカーフさん(12月1日)らと共に、インターネットの誕生に貢献したエンジニアの一人。 ▼クレーンさんはメトカーフさんと共同設立した3COM社で最初の主力製品となるIBM PC用にEthe …