第161回授業の準備会議を行いました

- 2019年4月21日

- HirofumiAbe

授業の準備会議では、授業前に教材のリハーサルを行っています。スタッフは生徒が理解しやすい説明になっているかどうかの視点でリハーサルを見ます。その結果、今回は、情報提供とコンピュータサイエンスが差し替えになりました。理由は …

第160回の授業を行いました

- 2019年4月15日

- HirofumiAbe

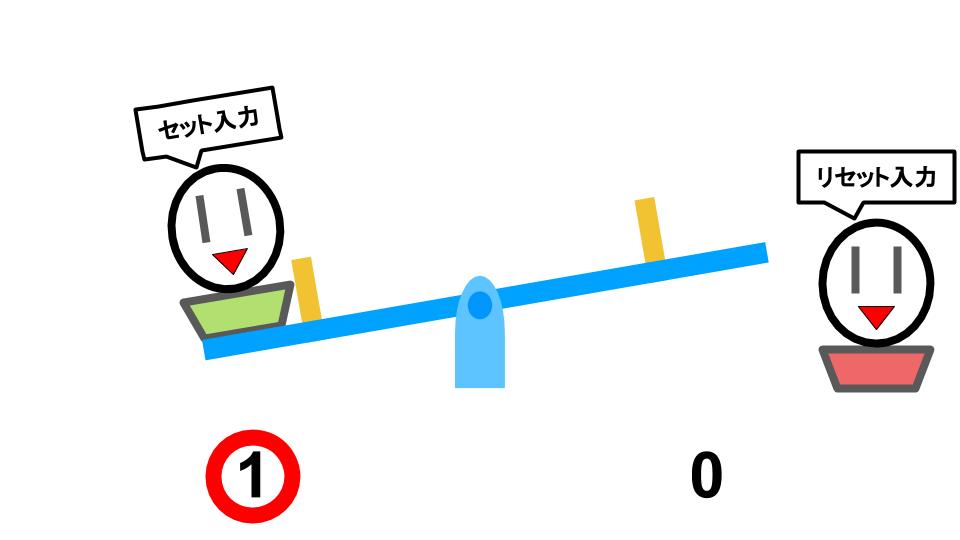

今回のコンピュータサイエンスⅡでは、フリップフロップ回路を取り上げました。フリップフロップとはシーソーのぱったんぱったん。教室での説明もシーソーの両端に0と1が乗ってできる4つの組合せで説明しました。教材作成担当は武田講 …

教材システム開発の役割分担とナレッジ・マネジメント

- 2019年4月15日

- HirofumiAbe

当教室の教材システム開発・運用は講師が役割を分担して進めている。教材の改善、教材の理解度を生徒が自宅でe-Learningで確認できる仕組みの開発、データを有効に使っているかモニタリングしてアドバイスする運用コンサル、統 …

第160回授業の準備会議を行いました

- 2019年4月15日

- HirofumiAbe

講師が生徒の教材理解度をチェックするためe-Learningを開発している。生徒が教材を進める。自分で理解度をe-Learningでチェックあるいは申告する。そのデータを見て講師が生徒の状況を把握する、というコンセプト。 …

第159回の授業を行いました

- 2019年4月9日

- HirofumiAbe

春学期がスタートしました。挨拶の後、講師が全員、順に今年度の抱負を述べました。続くグループコミュニケーションの時間では生徒が抱負を考える時間を持ったあと、30秒で述べ合い聞き合いをしました。コンピュータサイエンスは第二期 …

第159回授業の準備会議(2回目)を行いました

- 2019年4月6日

- HirofumiAbe

4月7日からスタートする春学期の授業に備えて2回目の準備会議を行いました。教室を運恵するNPO法人uecサポートの目的を確認し、この目的に沿った授業を行うことを誓いました。7日の授業では、講師が生徒に新年度の抱負を語りま …

の準備会議-1.jpg)

の準備会議.jpg)

の準備会議-2.jpg)